喉(扁桃・慢性上咽頭炎)の影響で「自律神経の乱れ」が生じる事を知っていますか?

喉(扁桃・慢性上咽頭炎)と自律神経の関係

【最終更新日】令和7年10月22日

私(鍼灸師)の施術では、「ツボの反応をみたり」・「脈診(みゃくしん)」・「腹診(ふくしん)」と呼ばれる東洋医学を基にした検査を行って、不調の原因を見つけていきます。

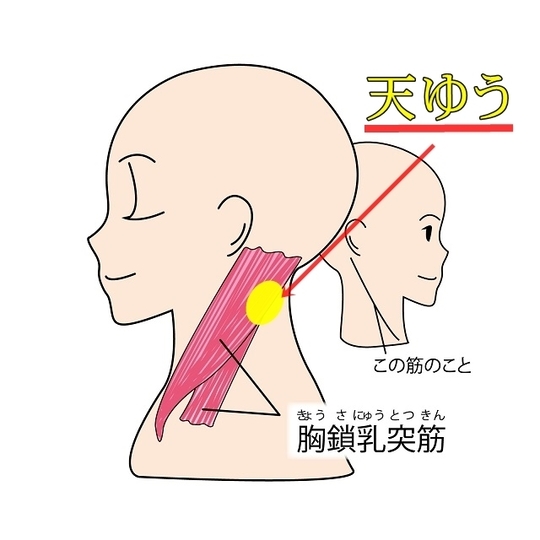

その中で、よく観察されるのは、耳の下の筋肉(胸鎖乳突筋)を押した時の痛みです。

この反応がある時は、「扁桃に炎症」が起きていたり・「慢性上咽頭炎」の可能性があります。

【参考】

- 扁桃(口蓋扁桃)が弱っている時は、特に天牖(てんゆう)に反応が現れます。

- 耳の下の筋肉と交わったところを三本指で押して痛みがあったら、慢性上咽頭炎の可能性が高い。(引用:慢性上咽頭炎を治しなさい[あさひ出版])

【参考】

扁桃には、

- 口蓋扁桃(こうがいへんとう)

- 咽頭扁桃(いんとうへんとう)

- 耳管扁桃(じかんへんとう)

- 舌扁桃(ぜつへんとう)があります。

これらは、外部からの病原体を防ぐ働きがあります。

初めて来られた方の中には、

「喉(扁桃・慢性上咽頭炎)に慢性的な炎症が起きているから、自律神経に乱れが起きているんですよ!」と、お伝えしても不思議そうな顔をしています。

中には、「喉は痛くないから自律神経を治してくれ!」と、いう方もいます。

まさか、喉(扁桃・慢性上咽頭炎)の影響で「めまい」・「首こり」・「肩こり」・「耳鳴り」「動悸」・「食欲不振」・「喉の違和感」など様々な不調が起きると思っていないからだと思います。

長野式(鍼灸の流派)を創始考案された故:長野潔先生は、扁桃に重点を置き様々な不調を解決していました。

長野潔先生の著書【鍼灸臨床 新治療法の探求(医道の日本)】によると、

「扁桃の単位ともいうべきリンパ小節にも自律神経が入り込んでいる。だから、扁桃炎がおきると細菌毒素や炎症に因る病変で自律神経が刺激される。」と書かれています。

また、堀田修(医学博士)・相田能輝(歯学博士)の著書【道なき道の先を診る(医薬経済社)】には、

「上咽頭は自律神経の中枢に刺激を伝達する求心性線維が相当多く錯綜している神経線維の豊富な部位とされ、解剖学的に自律神経系に影響を与えやすい特徴がある。」と書かれています。

このような理由から、喉(扁桃・慢性上咽頭炎)の影響で、自律神経の乱れを起こし様々な不調を起こす事が考えられています。

逆に、身体に加わる「精神的ストレス」や「肉体的ストレス」は、喉(扁桃・慢性上咽頭炎)に炎症を起こす事も考えられます。

おかだ鍼灸院では、『喉(扁桃・慢性上咽頭炎)の炎症を鎮める事』と、『副腎へのアプローチ』によって、自律神経の不調に取り組んでいます。